« J’ai écrit plutôt pour moi, pour mon plaisir…alors que je sais, qu’il faut écrire pour le lecteur » me confie un auteur. Je venais de lui renvoyer une bêta-lecture complète et nous en discutions dans la visio de bilan.

Ma réponse :

-Heureusement qu’on écrit pour son plaisir et que ce n’est pas un pensum !

Mais c’est vrai : on écrit aussi pour être lu.

Alors comment concilier les deux ?

En se disant qu’il est encore meilleur de partager son plaisir avec quelqu’un d’autre !

Écrire pour être lu ne signifie pas faire le beau pour plaire aux lecteurs, mais plutôt leur transmettre le plaisir qu’on a à côtoyer ses personnages, à jouer avec son intrigue, à ressentir leurs émotions, à créer ses univers, à les explorer, à y placer des chausse-trapes et des retournements, non ?

C’est tout de suite plus fun !

Donc, prochain rendez-vous d’accompagnement avec cet auteur : par quel(s) bout(s) prendre la bête pour transmettre son plaisir d’auteur au lecteur.

L’aventure commence !

Secrets d’écriture de Grégory Le Floch, auteur de « Peau d’ourse » publié aux éditions du seuil

Étonnant roman que ce Peau d’ourse que nous propose l’écrivain multi-primé Grégory Le Floch en cette rentrée littéraire.

Ce qui frappe, c’est d’abord la langue. Elle est travaillée dans deux directions différentes : celle que pratique la jeunesse d’aujourd’hui et celle de la montagne. Une vraie leçon d’écriture. Dans son interview pour « Comment j’ai écrit certains de mes livres », Grégory Le Floch explique le travail effectué pour définir le langage des jeunes avec authenticité. On découvre l’envers du décor et l’ampleur de sa tâche.

Ce n’est pas le seul secret de son écriture que nous découvrons : comment construit-il un texte qui mêle harcèlement scolaire et description lyrique de la montagne ? Comment utilise-t-il les légendes locales (que tous les habitants de la région reconnaîtront) pour créer un personnage de « montagne humaine » ? Et comment parvient-il à nous immerger dans cette montagne vivante, qui parle, respire, accueille et soutient l’héroïne ?

Mais au-delà de l’écriture, c’est aussi l’acceptation du « monstrueux » par la société qu’interroge ce roman hors des sentiers battus : la conclusion et le véritable message en sont révélés par l’auteur en fin d’interview.

Un roman à lire et à relire pour en savourer tous les sucs !

Écrire la vraie vie

« J’ai voulu raconter l’éclosion d’une écrivaine » m’explique l’écrivain Xavier Mauméjean dans son interview à propos de son nouveau roman « La semaine des quatre jeudis ».

Il raconte une période très précise de la vie d’Anaïs Nin.

Comment fait-il ? Il ne part pas du début pour arriver à la fin. Il choisit une structure vivante qui fait toute la différence.

— Il sélectionne la partie de la vie d’Anaïs Nin qui lui paraît la plus importante : celle de la transformation.

— Il lui donne un cadre particulier : une suite de jeudis. Pourquoi des jeudis ? Parce qu’elle avait négocié avec son mari un jour de liberté par semaine, le jeudi.

— Il raconte cette évolution en cinq actes.

— Il ouvre sur une fin… que je vous laisse découvrir !

Si je vous parle de cette structure, c’est pour vous montrer que chaque histoire crée la sienne. Même s’il existe des schémas (les histoires en 5 actes, par exemple), la structure naît de la vie qu’on veut raconter.

C’est de cette manière qu’elle prend toute sa force.

C’est aussi de cette manière que je procède quand j’écris une vie ou un témoignage pour un commanditaire.

Toutes les explications sur les coulisses de la création de cette biographie romancée sont à retrouver dans l’interview de Xavier Mauméjean.

Sur RCF et dans le podcast « Comment j’ai écrit certains de mes livres »

Et mille mercis à Xavier Mauméjean d’avoir partagé avec nous ses secrets d’écriture !

Son roman, « La semaine des quatre jeudis » est publié aux éditions Alma.

Focus sur le monologue intérieur : comment écrire ce que pense un personnage ?

C’est une question récurrente de la part des auteurs que j’accompagne. J’ai donc décidé d’en faire un petit article ajouté à mes « Conseils d’écriture ».

Je reprends ci-dessous la formation que j’ai donnée en atelier d’écriture (mais sans les exercices !)

Quelques questions à se poser étape par étape : quel est le déclencheur ? quel est le locuteur ? dans quel décor ses pensées naissent-elles ? Mais où donc va ce monologue ? Et quelques autres questions pour vous aider à préparer la rédaction de vos monologues intérieurs.

Comme toujours, ce sont des indications à utiliser selon vos besoins et vos envies. Rien n’est gravé dans le marbre, l’écriture est un apprentissage qui grandit au fil de nos lectures et de nos écritures.

C’est à lire ici.

L’art de la pause

Imaginez-vous redécouvrir votre propre histoire… et vous en émouvoir !

C’est exactement ce qui attend mon client aujourd’hui.

Il y a trois semaines, je lui ai livré la version complète de son récit de tour du monde. Depuis : silence radio volontaire. Interdit de toucher au texte, de le relire, et même d’y penser !

Pourquoi ? Parce qu’après des mois d’écriture, on finit par ne plus rien voir. Le regard se fatigue. L’émotion s’émousse.

Alors on laisse le texte dormir. Pour mieux le réveiller.

Cette pause change tout. Elle permet de :

– reprendre de la hauteur,

– laisser des lecteurs de confiance donner leur ressenti,

– vérifier que le texte transmet vraiment ce qu’on voulait dire.

Aujourd’hui, il redécouvre son histoire comme un lecteur. Le test ultime. C’est là qu’apparaissent les phrases trop faibles, et celles qui sonnent juste.

Prochaine étape, les derniers ajustements :

– polir ce qui ne fonctionne pas,

– valoriser ce qui porte vraiment le message.

Résultat : un texte plus juste, plus puissant, plus personnel.

Mon objectif ? Qu’il se reconnaisse pleinement dans son livre.

Car son récit n’est pas seulement une aventure autour du monde : c’est le choix d’une vie sans concession, une philosophie qui tranche.

Moralité : pour qu’un texte vive, il faut parfois savoir l’oublier.

Après cette ultime polissage, viendra la publication – une aventure tout aussi passionnante !

Et vous, vous laissez reposer vos textes… ou vous préférez replonger dedans sans attendre ?

Plan B

« J’ai eu une nouvelle idée pour le plan ! Mais je me demandais si on pouvait encore changer. »

Voilà comment a débuté notre visio avec ma cliente hier après-midi : par sa manière nouvelle de présenter son histoire.

Nous avions terminé le synopsis ensemble après plusieurs discussions fructueuses, et j’allais entamer la rédaction.

À votre avis, que faire dans un cas pareil ? Pour moi, aucun doute : il faut prendre la meilleure idée.

La vérité, toute la vérité

« Vous voulez que j’écrive aussi ce passage-là ? »

C’est ma question à la narratrice dont je rédige le témoignage. Nous relisons le synopsis pour vérifier que tout lui convient. Le passage en question est, disons, très personnel. Personne d’autre qu’elle n’est concerné, mais il révèle une partie assez intime de sa vie.

Elle répond sans hésitation :

– Si j’écris un témoignage, c’est pour que les gens sachent vraiment comment ça se passe. Pour qu’ils puissent se reconstruire.

Elle a raison, évidemment.

C’est un aspect fondamental du témoignage : la vérité comme fondement de la reconstruction. Et pas seulement pour celle qui écrit : témoigner de ce qu’on a vécu (et souvent, c’est du très lourd) aide autant la personne qui raconte que celle qui lit.

Qu’on ait vécu ou pas ces situations, en prendre connaissance en toute transparence nous donne les moyens de mieux comprendre les autres.

À moi de mettre les mots en forme pour que le résultat soit lisible, sans complaisance ni voyeurisme : de l’authentique partagé d’humain à humain.

Donc c’est parti, j’écris toute la vérité !

NB : je précise que le passage ne mettait en cause personne d’autre que la narratrice. Quand d’autres sont concernées, la question peut alors se poser en termes juridiques. Mais c’est un autre sujet…

Écrire le récit de sa vie : oui, mais quel type de texte choisir ?

Écrire le récit de votre vie, vous y pensez régulièrement mais vous ne savez pas comment vous y prendre.

— Tu vas vraiment faire ça ? « Évoquer tes souvenirs d’enfance »… Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas ; mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux « évoquer tes souvenirs »… il n’y a pas à tortiller, c’est bien ça.

Nathalie Sarraute, Enfance

Commençons par la première question à se poser : entre l’autobiographie, l’autofiction et le roman autobiographique, il va falloir choisir le genre où votre plume brillera le mieux (et où l’ego survivra). Voici quelques précisions pour vous y retrouver et choisir en connaissance de cause le genre qui vous convient : du plus proche du réel au plus fictif !

L’autobiographie

Réel : ++ / Fictif : –

L’autobiographie, c’est du brut, du vrai. Vous, votre histoire, sans retouches (ou presque). Direct et transparent – idéal si vous voulez que vos lecteurs vous découvrent de l’intérieur ! Selon le chercheur Philippe Lejeune, spécialiste du sujet, l’autobiographie se caractérise par l’identité du narrateur, de l’auteur et du personnage principal.

C’est un peu comme offrir votre journal intime sur un plateau… mais en plus peaufiné. Vous pourrez y rassembler tous les détails qui vous passionnent, et dire enfin ce que vous avez sur le cœur : votre vie telle qu’elle est.

Mais attention ! Le public pourrait trouver le rythme un peu irrégulier, les péripéties répétitives, ou les moments clefs mal amenés. Car la vraie vie n’a pas toujours la verve d’un roman et n’est pas bonne scénariste. Il faut donc veiller tout particulièrement à la qualité de la rédaction et au dynamisme de la structure pour maintenir un intérêt quand la vie ne s’en charge pas.

Exemple : Enfance, de Nathalie Sarraute

L’autofiction, peut-être ?

Réel : + / Fictif : +

Le chercheur Serge Doubrovsky a inventé le mot (mais pas la chose !).

L’autofiction, c’est votre ticket vers la liberté.

Vous partez de vous-même, de votre vécu, mais vous ajoutez quelques petites touches d’imaginaire pour relever l’ensemble. Et hop, voilà une version de vous qui dépasse les bornes du seul réel. C’est le lieu de la subjectivité, de la quête d’identité mais aussi de l’expérimentation. Vous pouvez ajouter des détails pour captiver vos lecteurs ! Vous gardez l’esprit de votre vie telle que vous la ressentez en en changeant la lettre.

Ce que vous avez à dire, c’est vous qui le racontez, à votre manière, voilà tout !

Ce genre est parfait pour jouer avec les frontières : pas tout à fait autobiographique, pas tout à fait inventé… Juste ce qu’il faut pour donner du relief et intriguer un public plus large sans trop vous confiner au réel.

Vous pouvez ainsi dire ce que vous avez vraiment vécu sous couvert de fiction : de quoi alléger la pression de la publication. Car il n’est pas toujours simple de se livrer, de témoigner, de dire la vérité.

Exemple : Les petits, Christine Angot.

Le roman autobiographique

Réel : + / Fictif : ++

Si vous préférez prendre plus de recul, essayez plutôt le roman autobiographique : un terrain narratif où vous pouvez vraiment vous laisser aller. Ici, vous inventez, vous transformez, et vous créez. Votre histoire, tout en étant inspirée de votre vie, devient un récit à part entière avec de vrais personnages romanesques et un cadre qui fait rêver (ou pleurer, ou rire, bref, l’effet que vous souhaitez). C’est le moment où votre vie devient une fresque universelle. Idéal pour le public qui adore lire une histoire captivante et profonde, mais qui n’a pas besoin de savoir où se cachent les faits réels. Le personnage est séparé de l’auteur ou du narrateur, ou des deux (parfois de peu).

Concrètement, vous allez par exemple intervertir des faits pour leur donner tout leur dynamisme et leur couleur, vous allez rassembler des événements répétitifs en un seul pour lui conférer plus de force. Votre personnage peut vivre dans un autre pays, avec d’autres personnes. L’intrigue, le thème, les personnages, l’univers et la structure se travaillent comme pour un roman. Cette forme demande donc plus de préparation et plus de temps.

Exemple : L’amant, Marguerite Duras.

Conclusion : Entre mémoire et imagination, le bon choix pour votre récit

Tout dépend donc de ce que vous voulez faire passer : un témoignage fidèle, une expérience de vie magnifiée, ou une épopée personnelle qui fera vibrer les lecteurs. Choisir le genre, c’est comme choisir votre scène : une salle intime pour des proches, ou une scène gigantesque pour captiver un public du monde entier.

(Nous parlerons d’ailleurs de vos objectifs et de votre public dans de prochains articles !)

Alors, qu’avez-vous choisi ? Le réel ou la fiction ? Les deux ?

Si vous avez des questions, si vous cherchez un accompagnement dans votre rédaction ou une plume pour écrire votre roman pour vous, il vous suffit de m’écrire à claire [at] memorialiste.fr

À bientôt !

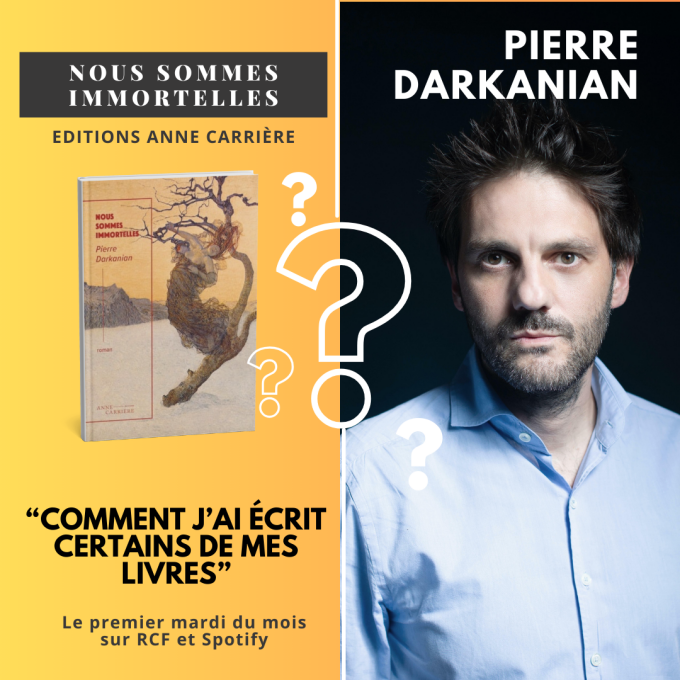

Les secrets d’écriture de Pierre Darkanian

Pierre Darkanian n’en est pas à son coup d’essai. Badroulboudour, son précédent roman publié aux Forges de Vulcain, avait déjà marqué les esprits.

Intéressé par l’Histoire et les histoires à travers le prisme des identités humaines, il délivre avec Nous sommes immortelles, publié aux éditions Anne Carrière, un roman qui entraîne le lecteur de la Goutte-d’Or aux États-Unis en passant par la recherche d’une mère au caractère clivant.

La bibliographie indiquée à la fin du roman ne laisse aucun doute sur la quantité de recherche nécessitée par ce livre qui en apprend beaucoup au lecteur. Pourtant, on n’éprouve jamais le sentiment de se trouver face à traité ni même à un essai. Pourquoi ? Parce que les personnages portent ce roman féministe et humaniste ancré dans le réel. Parce que l’auteur a choisi une structure et des voix bien particulières, et pour bien d’autres raisons encore.

Le secret de cette alchimie réussie, c’est ce que nous explique Pierre Darkanian dans le nouvel épisode de Comment j’ai écrit certains de mes livres, un podcast à écouter ici :

Prête-plume de roman : je vous dis tout sur les coulisses de mon travail !

Prête-plume, écrivain fantôme, auteur de l’ombre, doublure… ton travail est un peu mystérieux, en quoi consiste-t-il exactement ?

J’explique toujours au commanditaire du roman (pour un récit de vie c’est un peu différent) qu’il y a trois étapes : la récolte des informations, la rédaction du plan et la rédaction en elle-même.

À chaque étape, c’est lui qui décide.

La récolte des informations passe par la rédaction de fiches qui sont validées une à une. Ensuite vient la rédaction du plan. Là encore, c’est lui qui décide. Et enfin, la rédaction du texte proprement dite. J’envoie les chapitres ou les parties les unes après les autres. Je les modifie à sa demande puis je passe à la suivante seulement quand il a validé la précédente.